らる畑が出会う生産者さんやメーカーさんは、どの方も手間ひまを惜しまず、伝統やこだわりを大切にしています。食卓に届く美味しさの背後には、作り手たちの思いやストーリーが息づいています。

今回は、伊豆大島で伝統海塩を復活させた「海の精」さんの、その歴史とこだわりの製品をご紹介します。塩の奥深い世界を知ることで、日々の食事がより豊かになります。

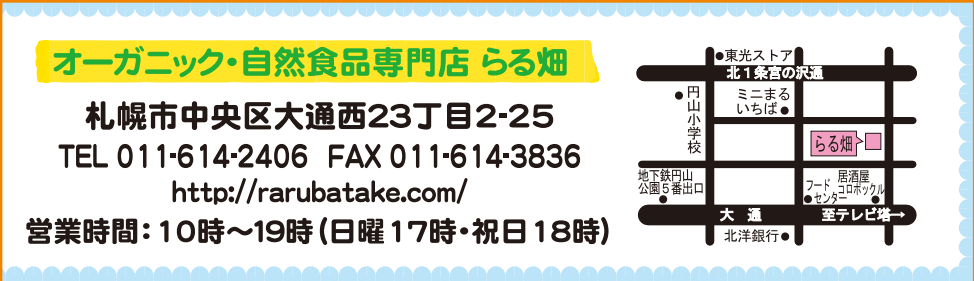

海の精について

海の精は、伝統的な塩づくりを現代に復活させた「自然塩復活運動」を母体として誕生しました。創業の地・伊豆大島を拠点に、天日と平釜による製法を守りながら、日本の食文化に根ざした商品を届けています。

海の精の事業は、大きく二つに分けられます。

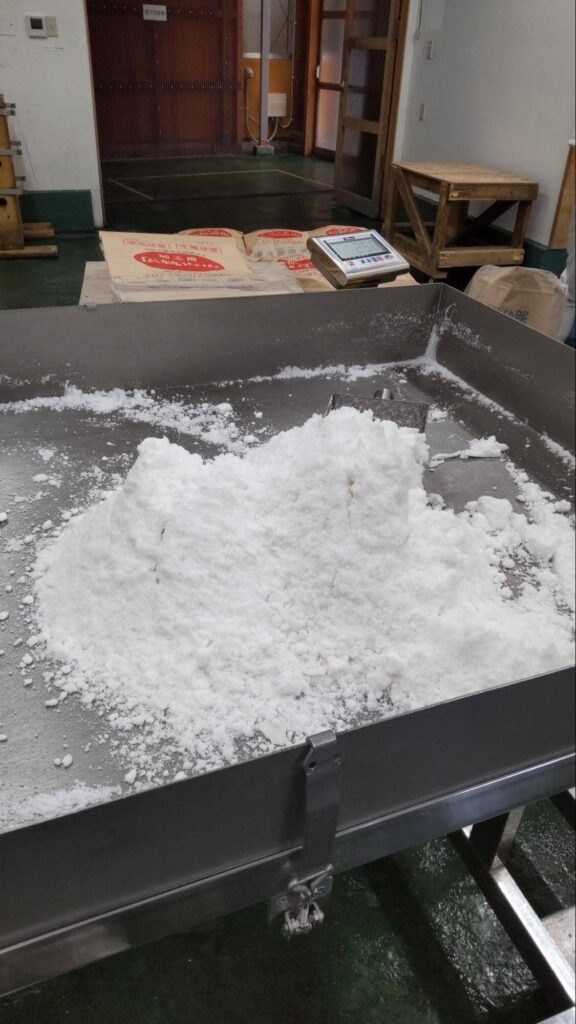

ひとつは、伝統海塩「海の精」と、そこから得られる伝統苦汁「海精にがり」の生産と販売です。太陽と風、そして火の力を生かして生まれる塩とにがりは、まさに海の恵みそのもの。伊豆大島から全国の食卓へと届けています。

もうひとつは、「海の精」を用いた多彩な食品の開発です。醤油や味噌といった発酵調味料をはじめ、梅干や漬物などの加工食品、さらに「海精にがり」を活かした豆腐製品など、日常の食事を支える商品づくりを行っています。

伝統に根ざしながらも、現代の暮らしに調和する形で、日本の食文化を豊かに広げているのです。

日本の塩づくりと復活への物語

日本は古来より、多雨多湿の気候のなかで海水を濃縮し、釜で煮詰めて塩をつくってきました。太陽や風といった自然の力を活かした伝統製法は、土地ごとに特色を持ち、人々の暮らしを支える欠かせない知恵でした。

ところが1971年、「塩業近代化臨時措置法」の施行によってこの伝統は姿を消し、塩づくりはすべて「イオン交換膜法」という工業的な方法に統一されます。純度の高い塩は効率的でしたが、自然から切り離されたその在り方に疑問を抱き、「本来の塩を取り戻したい」と願う人々が声を上げました。

その思いが結集し、1976年に伊豆大島に製塩研究所が設立されます。

乾季のない日本では難しいとされてきた“天日海塩”づくりに挑戦し、試行錯誤の末に成功。

さらに特別な許可を得て試験塩を配布することで、「自然塩復活運動」は全国へと広がっていきました。

こうした情熱と努力の積み重ねが、やがて「海の精」の誕生へとつながったのです。

2025年3月・4月号らる通信より

らる畑では、2025年3月・4月号の2か月にわたり、「海の精」 さんを特集しました。

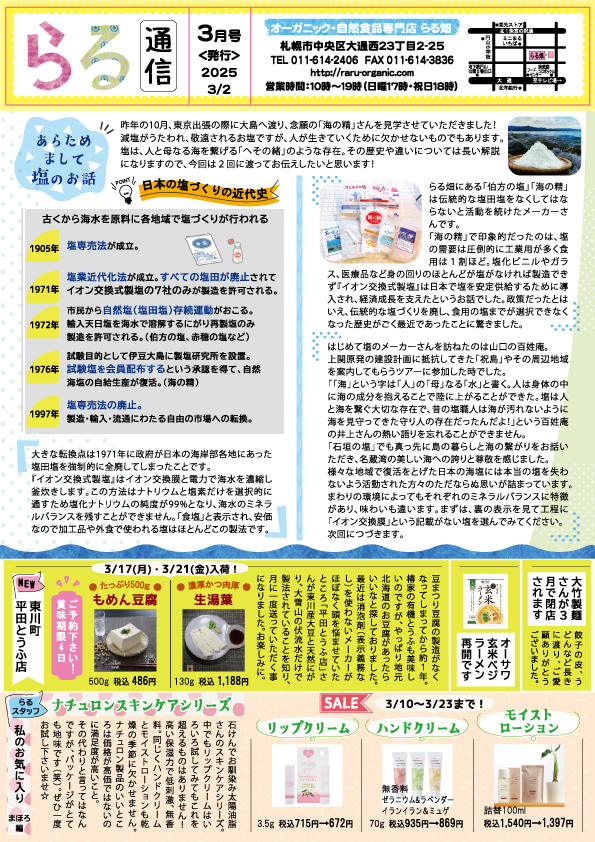

昨年の10月、東京出張の際に大島へ渡り、念願の「海の精」 さんを見学させていただきました!

減塩がうたわれ、敬遠されるお塩ですが、人が生きていくために欠かせないものでもあります。塩は、人と母なる海を繋げる 「へその緒」 のような存在。その歴史や違いについては長い解説 になりますので、 今回は2回に渡ってお伝えしたいと思います!

日本の塩づくりの近代史

古くから海水を原料に各地域で塩づくりが行われる

| 1905年 | 塩専売法が成立。 |

| 1971年 | 塩業近代化法が成立。すべての塩田が廃止されてイオン交換式製塩の7社のみが製造を許可される。 |

| 1972年 | 市民から自然塩 (塩田塩) 存続運動がおこる。輸入天日塩を海水で溶解するにがり再製塩のみ 製造を許可される。 (伯方の塩、 赤穂の塩など) |

| 1976年 | 試験目的として伊豆大島に製塩研究所を設置。試験塩を会員配布するという承認を得て、自然 海塩の自給生産が復活。(海の精) |

| 1997年 | 塩専売法の廃止。製造・輸入・流通にわたる自由の市場への転換。 |

大きな転換点は1971年に政府が日本の海岸部各地にあった 塩田塩を強制的に全廃してしまったことです。

『イオン交換式製塩』 はイオン交換膜と電力で海水を濃縮し 釜炊きします。この方法はナトリウムと塩素だけを選択的に通すため塩化ナトリウムの純度が99%となり、海水のミネラ ルバランスを残すことができません。「食塩」と表示され、 安価 なので加工品や外食で使われる塩はほとんどこの製法です。

らる畑にある 「伯方の塩」「海の精」 は伝統的な塩田塩をなくしてはならないと活動を続けたメーカーさんです。「海の精」で印象的だったのは、塩の需要は圧倒的に工業用が多く食 用は1割ほど。塩化ビニルやガラス、医療品など身の回りのほとんどが塩がなければ製造できず『イオン交換式製塩』は日本で塩を安定供給するために導入され、経済成長を支えたというお話でした。政策だったとはいえ、伝統的な塩づくりを廃し、 食用の塩までが選択できなく なった歴史がごく最近であったことに驚きました。

はじめて塩のメーカーさんを訪ねたのは山口の百姓庵。上関原発の建設計画に抵抗してきた 「祝島」やその周辺地域 を案内してもらうツアーに参加した時でした。

「「海」という字は「人」 の「母」なる「水」と書く。 人は身体の中に海の成分を抱えることで陸に上がることができた。塩は人 と海を繋ぐ大切な存在で、昔の塩職人は海が汚れないように海を見守ってきた守り人の存在だったんだよ!」という百姓庵 の井上さんの熱い語りを忘れることができません。

「石垣の塩」でも真っ先に島の暮らしと海の繋がりをお話いただき、 名蔵湾の美しい海への誇りと尊敬を感じました。様々な地域で復活をとげた日本の海塩には本当の塩を失わないよう活動された方々のただならぬ思いが詰まっています。まわりの環境によってもそれぞれのミネラルバランスに特徴 があり、味わいも違います。まずは、裏の表示を見て工程に「イオン交換膜」という記載がない塩を選んでみてください。次回につづきます。

2025年3号らる通信より

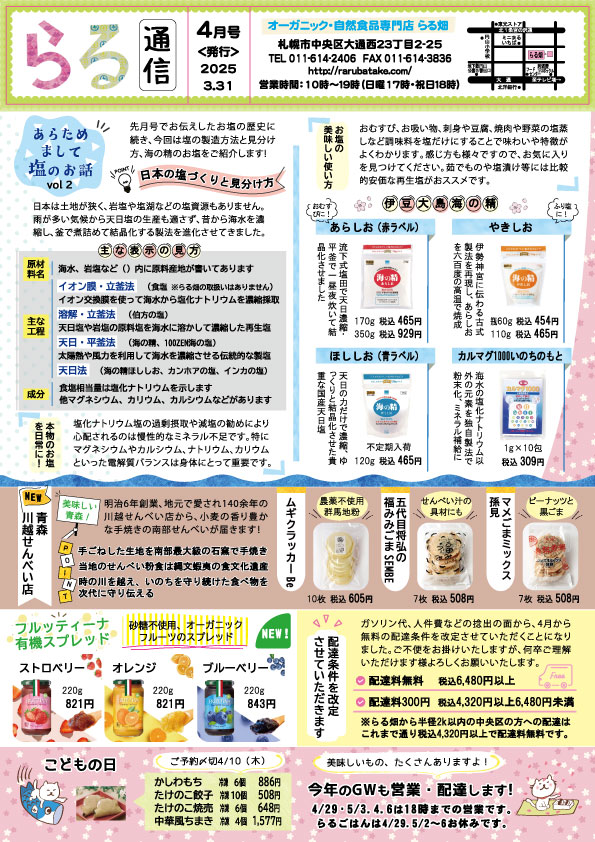

先月号でお伝えしたお塩の歴史に続き、今回は塩の製造方法と見分け方、海の精のお塩をご紹介します!

日本の塩づくりと見分け方

日本は土地が狭く、岩塩や塩湖などの塩資源もありません。雨が多い気候から天日塩の生産も適さず、昔から海水を濃縮し、釜で煮詰めて結晶化する製法を進化させてきました。

<主な表示の見方>

| 原材料名 | 海水、岩塩など()内に原料産地が書いてあります |

| 主な工程 | イオン膜・立釜法(食塩 ※らる畑の取扱いはありません):イオン交換膜を使って海水から塩化ナトリウムを濃縮採取 溶解・立法(伯方の塩):天日塩や岩塩の原料塩を海水に溶かして濃縮した再生塩 天日・平釜法:(海の精ほししお、カンホアの塩、インカの塩) |

| 成分 | 食塩相当量は塩化ナトリウムを示します。他マグネシウム、カリウム、カルシウムなどがあります |

本物のお塩を日常に!

塩化ナトリウム塩の過剰摂取や減塩の勧めにより心配されるのは慢性的なミネラル不足です。 特にマグネシウムやカルシウム、ナトリウム、カリウム といった電解質バランスは身体にとって重要です。

お塩の美味しい使い方

おむすび、お吸い物、刺身や豆腐、焼肉や野菜の塩蒸しなど調味料を塩だけにすることで味わいや特徴が よくわかります。感じ方も様々ですので、お気に入りを見つけてください。茹でものや塩漬け等には比較的安価な再生塩がおススメです。

らる畑で取り扱っている海の精の商品

地域の自然と伝統を大切に、丁寧なものづくりを続ける海の精。ここでは、らる畑で取り扱っている海の精のこだわりの商品をご紹介します。

海の精 あらしお

日本の伝統海塩を復活させた逸品。伊豆大島の清らかな海水を原料に、太陽と風、火の力で結晶させています。塩辛さだけでなく、ほのかな甘さや旨味、コクやキレがあり、素材の味を引き立ててくれるのが特徴。おむすびや塩もみ、スープやごはん炊きにひとつまみ加えるだけで、料理の味が際立ちます。

海の精 やきしお

あらしおを高温で焼成したさらさらの焼塩。苦味が抑えられ、マイルドであっさりとした味わいです。生野菜や天ぷら、刺身、焼魚など、振り塩としても便利。調理や味付けの決め手として活躍します。

海の精 有機塩麹

海の精の塩麹は、有機玄米と伝統海塩を使い、旨みと深みのある味わいに仕上げた万能調味料です。塩の代わりとして、肉・魚の下味、漬物、煮物、タレなど幅広い料理に活用できます。

海の精 カルマグ1000

水に溶かすだけで、体に必要な水分と塩類を補給できる健康塩。カルシウム・マグネシウムを豊富に含み、夏やスポーツ時の塩分補給に最適です。まろやかで飲みやすく、毎日の健康サポートにもぴったり。

らる畑では全国各地から厳選した野菜・調味料を取り扱っています!

今回は、いつもお世話になっている「海の精」さんをご紹介させていただきました。

らる畑は、地元北海道、全国各地のオーガニック食品や無添加加工品、有機野菜などを取り扱っている専門店です。

原料や製造工程、作っている方の思いが伝わる美味しさを大切にご紹介しています。

食の生産の背景に興味を持っていただけたら、次にお気に入りを見つけてみてください。より食べることの喜びや楽しさを感じていただけると思います。

季節ごとに旬の顔ぶれも変わりますので、ぜひお気軽にご来店ください。

インスタでも最新情報をお伝えしています。ぜひご覧ください。

店内で扱っている食品・食材の一部は通販サイトでも取り扱っていますので、遠方にお住まいの方は通販サイトもぜひご覧になってください。